生産者とのつながり vol. 13

秋田県秋田市

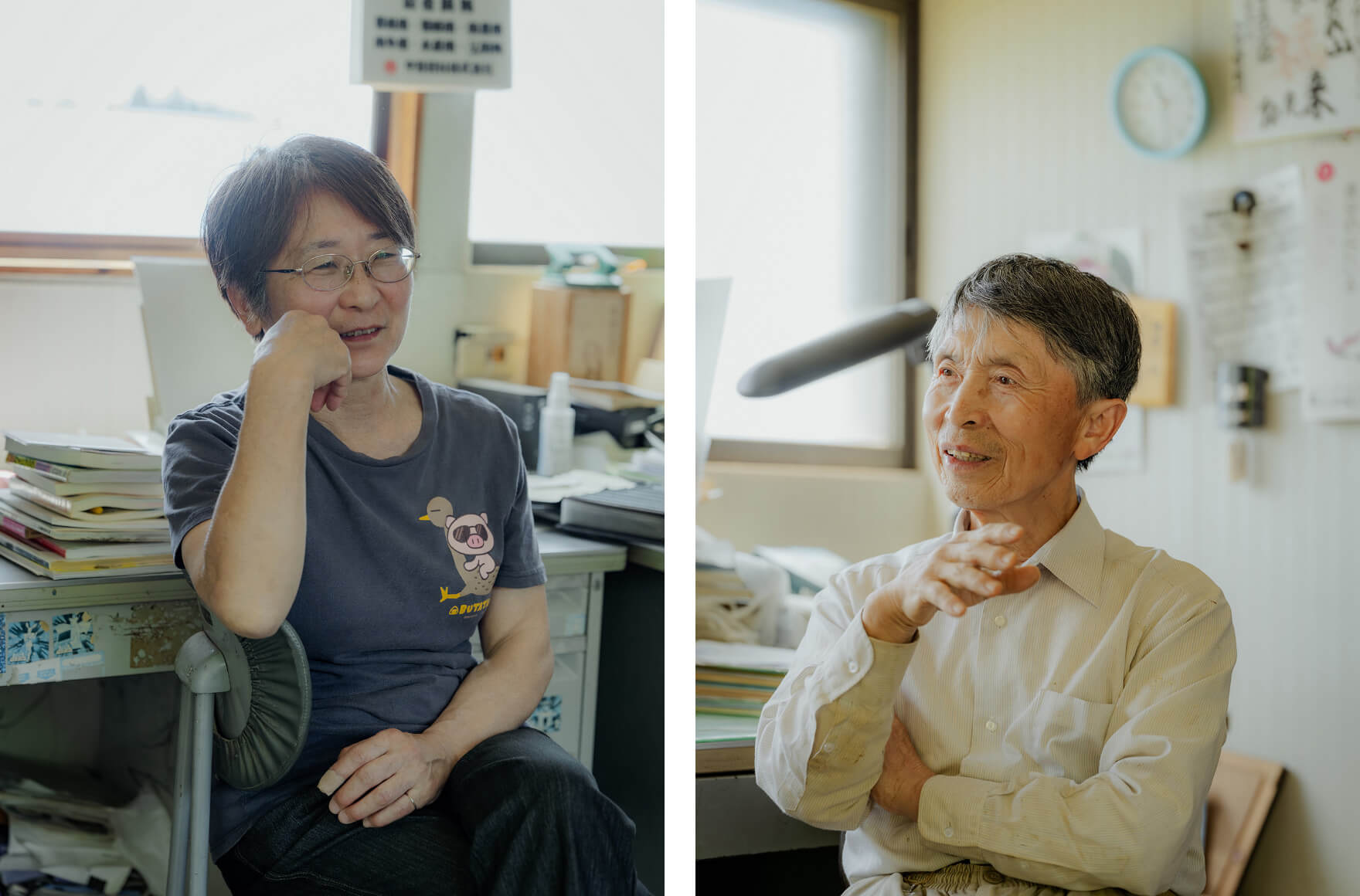

岩波 重勝・美和子(岩波農場)

【つながり 〜太平山ポーク〜】

「豚との会話」を楽しむ岩波さんが育てる「太平山ポーク」。

自然豊かな環境で、通常の倍以上の時間をかけて育てられます。

豚に音楽を聴かせるなど、ユニークな方法でストレスフリーな環境で育てています。

https://www.instagram.com/taiheizan_pork_official/

養豚を始めたきっかけは?

元々この地に来て何をしようかと考え、最初に野菜栽培を候補に挙げていましたが、実際に野菜栽培を行っている方から話を伺ったところ、「あまり大したことない」と言われ。

改めて模索していたところ、お盆休みに長野に旅行へ行った際に、豚舎に立ち寄って豚を見たことがきっかけで『自分も養豚をやってみようか』という考えが芽生えました。

養豚所の主人から「豚もやりようによっては良い商売になる」という言葉をかけられたことが、養豚を始める決心に繋がりました。

1年間修業に行くことを決め、会社を辞めて長野の養豚所へ向かいました。養豚所の主人からは「来るな」と言われていたものの、無理に押し掛けた形でしたけどね。

近くにも豚を飼育している人はいたので、秋田にいても学ぶことはできたのですが、私はあえて長野の養豚所へ行きました。簡単には帰れない環境に身を置いたからこそ、私はできたのだと思います。そのような覚悟がなければ務まらないものでした。

最初の3日間は『自分は何をしに来たのだろう』と戸惑いを隠せませんでした。臭い、汚い、そして生き物への恐怖心が入り混じりました。

豚への接し方や技術はほとんど何も分からなかったですね。ただ、そこの養豚場は農業もやっていましたから、春は田植えして秋は稲刈りして。風車を建てる工事の手伝いとかもやったかな。

それで、覚えてきたことはただ一つ。

どうすれば上手くいくのかってこと。それは夫婦、家族仲良くということ。これだけを一つ覚えてきました(笑)。

修行を終えて秋田に戻るとき「豚はやらない方が良い」と師匠は言いながらも、子豚を二頭くれてよこしたんだよ(笑)。おい、どういう意味だっ?て(笑)。でも、あの二頭がいなかったら多分養豚は始めてなかったと思います。

人間の運命というのはよく分からないもので、その時々をどう判断するか。

右に行くか、左に行くかで、何がきっかけになるか全く分からない。

自分の都合で正しくなったり、正しくなくなったりするでしょう、 ただそれだけのこと。

究極においては、正しいことなどないのだと思います。

その判断が正しいとか、正しくないとか、そういうことはあまり考えず、一日を生き切るという感じで生きています。

やってみて分かったことは?

改めて、自分にはできないということでした。

それでも、その二頭を最後まで育ててみたかった。

育てているうちに『もう少しやれるかもしれない』と感じるようになり、二頭、三頭と数を増やしていきました。

養豚の事業のやり方は、実践を通して覚えていったという感じです。

お金がなければ何もできません。そのお金を工面することも、すべて自分で行わなければなりませんでした。できる範囲内で少しずつ数を増やし、規模を大きくしてきました。

私には、決して立派な技術があるわけではありません。能力がなければ、養豚はできませんでした。ですから、いつも豚と相談しながらやってきました。私は少しぐらい食事を摂らなくても死にませんが、豚は痩せてしまいます。痩せてしまうため、豚の餌だけは絶対に誤魔化せません。

立派なことや正しいことを教えてもらっても、お金がなくてできなかったり、設備が悪くてできなかったり、様々な理由で私には適さない場合があります。今の自分にできる方法を自分で考えて、実行するしかありませんでした。

毎日神棚に手を合わせて挨拶をするのですが、こうしてほしい、ああしてほしいと願うのではなく、今を生きる知恵が欲しいって。願いはそれだけでした。自分のことは自分でやるから、生きる知恵が欲しいと。それを与えてくれということを神棚に毎日願っていました。

過去に長年解決できない問題が一つだけありました。

もうダメだと諦めて呆然としていた時です。ふと、今まで考えていたこと、あれとこれとを組み合わせたら、もしかしたら・・・!!という考えが浮かびました。

そして童心に返っていたずらしてみました。

そうしたら答えが出たのです!あの時は震えましたね!それこそ、「私に知恵をください」と拝んでいたのが効いたのかもしれません。今まで良かれと思って豚にしてきたことが、逆に障害になっていたことに気づいたのです。

人はどうしても何かを足したがるものです。

引くということがなかなかできずに、何かあれば、お金を持てば、もっと増やしたい、もっと増やしたいと、どんどん欲が出てくるものです。そして、だんだん足りなくなる。

何かを減らしたことが答えだった、ということもあるのではないでしょうか。

近年の一般的な養豚場では、外からばい菌を持ち込まないように消毒や殺菌を徹底的に行ったり、病気になった豚がいれば、人間のように注射を打ったり、薬を飲ませたりする。別の病気になればまたその薬を与えて。ただ、それだと豚が病気を繰り返す度に薬漬けになってしまうし、抵抗力も落ちるんじゃないかと思い、消毒も殺菌もしない温度管理もしない、自然のままに育てることにしました。

それから豚が変わりました。

ある種の生物を絶滅させると、必ずそれが自分たち人間に返ってきます。

それは、グーチョキパーを生き物に例えてみると、パーがグーを絶滅させると、自分はチョキにやられてしまう。グーがいるからチョキを抑えれる。うちの豚舎を消毒しないのも、そのためです。

自然のままに飼育をする。

だからハエがあまりにも大量に発生すれば、それは何か問題があるのだろうと考えます。

例えば、穴熊の生態について議論されることがあるかと思いますが、穴熊も生きる環境が変われば生態も変化するものです。北海道の穴熊は北海道の食べ物を、本州の穴熊は本州の食べ物を食べるでしょう。ですから、一概に「穴熊の生態はこうである」とは言えないわけです。

ここで豚を飼育することもまた、誰かの真似をしただけでは育てられません。どんな本を読んだとしても、その方法が分かるわけではありませんし、逆にその情報や知識が障害になる場合もあります。

私がここで生き、知恵を体得するということもそれと同じで。

そのことを最も学ばせていただいたのは、ある女性からでした。ここの牧草地よりもずっと奥の細い砂利道を入ったところに住んでいらっしゃる方です。その方は、その山奥で四人のお子さんを育てられました。

昔はまだ電気も通っておらず、そこのお子さんが中学3年生の時に、学校の作文に「家にはまだ電気が通っていない」という内容を書いたそうです。それでその状況を知った学校の先生が手続きをして、ようやく電気が通ったというような場所で生活をされていました。

『ここで生きるには、どうすれば良いのか?』

彼女の言葉を一語一句逃さずに聞くようにしました。隣町に行けば、近代農業を営んでいる方から話を聞くこともできましたが、私に必要だったのは農業の知識ではなく、ここで生きる知恵でした。それが欲しかったので、その女性の話をよく聞き、そうして、ここでの生き方を学びました。

今でも私は『ここで生きること』をテーマにして生きています。

あ、最近は少し贅沢になって『ここで豊かに生きること』というテーマになりました(笑)。

豊かに生きるには、特に、金欲や物欲のようなさまざまな欲をできる限り少なくする。そうすると、外に心が向かなくなり、自分の内面を探求するようになります。 その時に本当の豊かさに気付くのではないかと思うのです。

雨が降れば『ああ、よかった。井戸の水が溜まる』と思います。山の上では、雨が降らなければ暮らせません。雨が降ればありがたい。天気が良ければ農作業ができます。それもありがたい。

母ちゃんが外に出て行っても、また必ず帰って戻ってくる。それもまたありがたい(笑)。

みんなありがたいことなのです。

ある本を読んだ時に、健康のためには「心身常に喜心を持つべし」と書いてありました。いつも喜ぶ心を持つことだと。それから、感謝の心を持つということ。何事にも感謝する。

自分だけでは本当は何もできないもの。何かがうまくいくということは、何か他の力が働いているのです。そしてもう一つは、陰徳を積むこと。陰徳というのは、人に知られることなく、良い行いを重ねて行うこと。

隣のおばあさんが困っていたり、ちょっとしたことを頼まれた時、あるいは歩いていて困っている人を見かけた時など、名乗って大っぴらに何かをするのではなく、そっと手を差し伸べる。

ボランティア活動もその一環ですが、何らかの形で人に笑顔を与えること、つまり「布施」の心なのだそうです。

布施とは、他者への施しにおいて、見返りを期待せず、無私の心で接することを言います。そのような行いをすることも、結局は自分の健康のためなのです。もちろん、心の健康のためです。心が病んでいる場合は、いつかやはり体の限界がきますから。ですから、何かをする時は「やらせていただく」という心境でいて、それを行えたことを喜ぶことが大切だと思います。

豚に巡り合えたことも、ありがたい事だと思っています。

おかげで毎日やることがあり、適度に体を動かせます。年齢を重ねてからは、やはり適度に体を動かすということがとても大事なことで、結果的にはやはり自分のためになってるのです。

大切にしていること

何かをするときは、それを楽しいことだと思ってやるし、楽しめるようにします。

今日もですが、この時期は毎日ワラビ採りに行っています。ワラビ採りを始めた最初の目的は健康のためでした。あのヤブの中を歩くと足腰が丈夫になるからです。それから、今度はそれを売るようになったので、お金が入ってくるようになり、それもまた楽しみになりました。

ただ今では、欲しいものがあるわけでもないので、採ってきたワラビは全部母ちゃんにあげます。おやつになるって喜んで食べてくれるので(笑)。

その喜びは、お金に代えられないもの。自分の心の満足として返ってくる。それが自分の収穫だと思っています。人間は、心が満たされていれば、他に物を欲しがらないものです。

他の人からは、町から離れた場所に住んでいて不便でしょうし、家畜を飼育していれば休みもなくて大変でしょうと言われますが、実際、私たちは大変だとは思っていません。それが損か得かということは、人生の結果に出てくるものだと思っています。

このあたりでも、同世代の人たちが次々と亡くなっていますが、私は全く健康で不整脈も出ていません。大変なことを挙げればきりがありませんが、私がここで生活をしているのには目的があります。それは、体の健康、心の健康。人に頼んでもできないこと。私自身がやらなければ達成できない目的です。それを重要視してここで生きているから、何も大変ではないし不便でもありません。

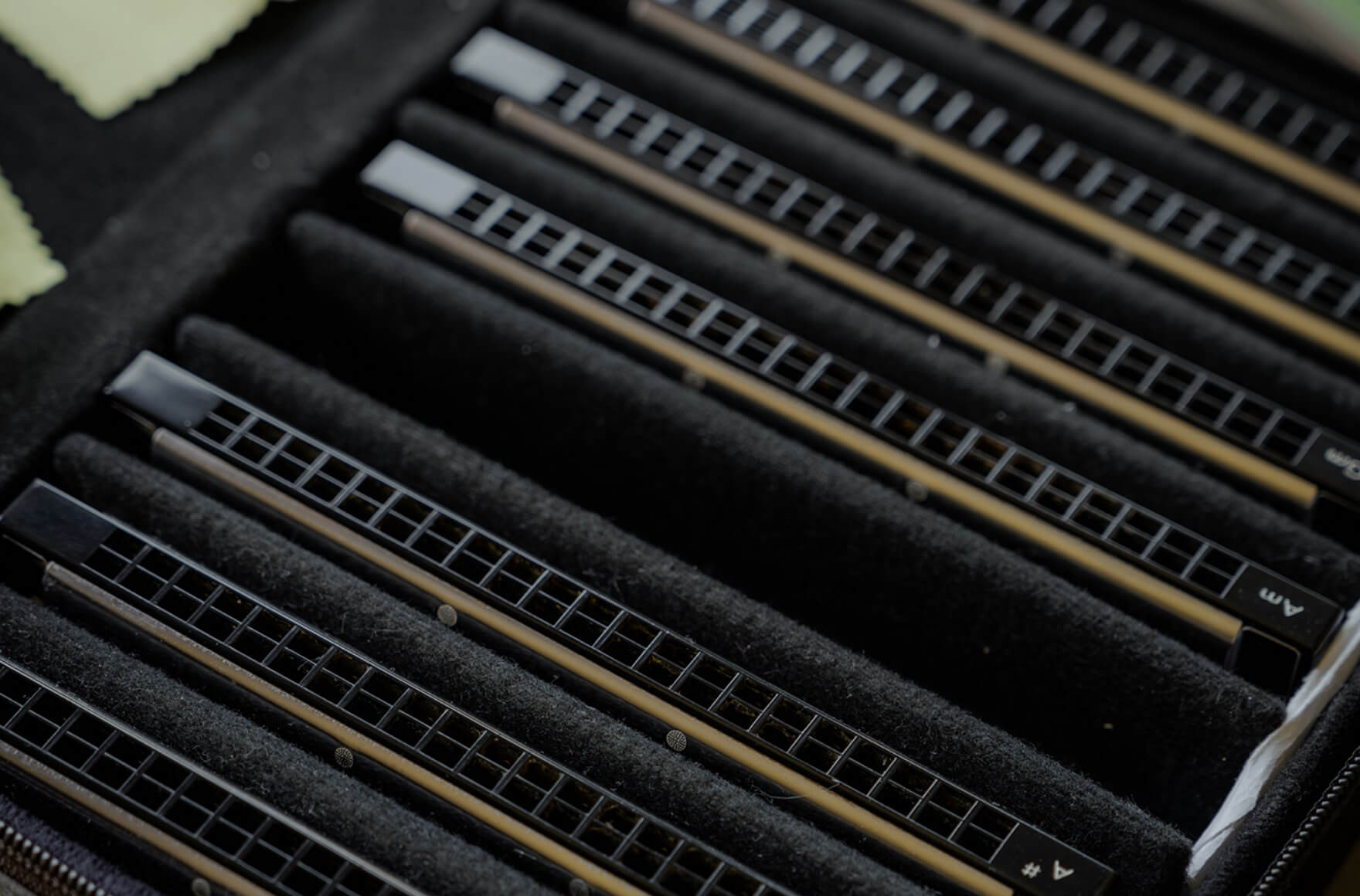

皆、私に休みがないと思われていますが、実際には様々な地域活動などにも参加しています。ボランティアで市民研修や青少年育成など。飲み会にも行くし、趣味のハーモニカを頼まれれば演奏しに行きます。忙しいとそういうことはできないはずですが、私はそれをやっています。

時間を作ってさまざまな会に出席することは、難しいことだと思います。心の準備も必要ですし。

しかし、参加して人と出会うことによって、何かを学び、できることが増える。

何か必ず得るものがあるだろうという期待を持って、私はそこへ行く。それが楽しみなのです。

最終的に、私の得になっていると思うのです。

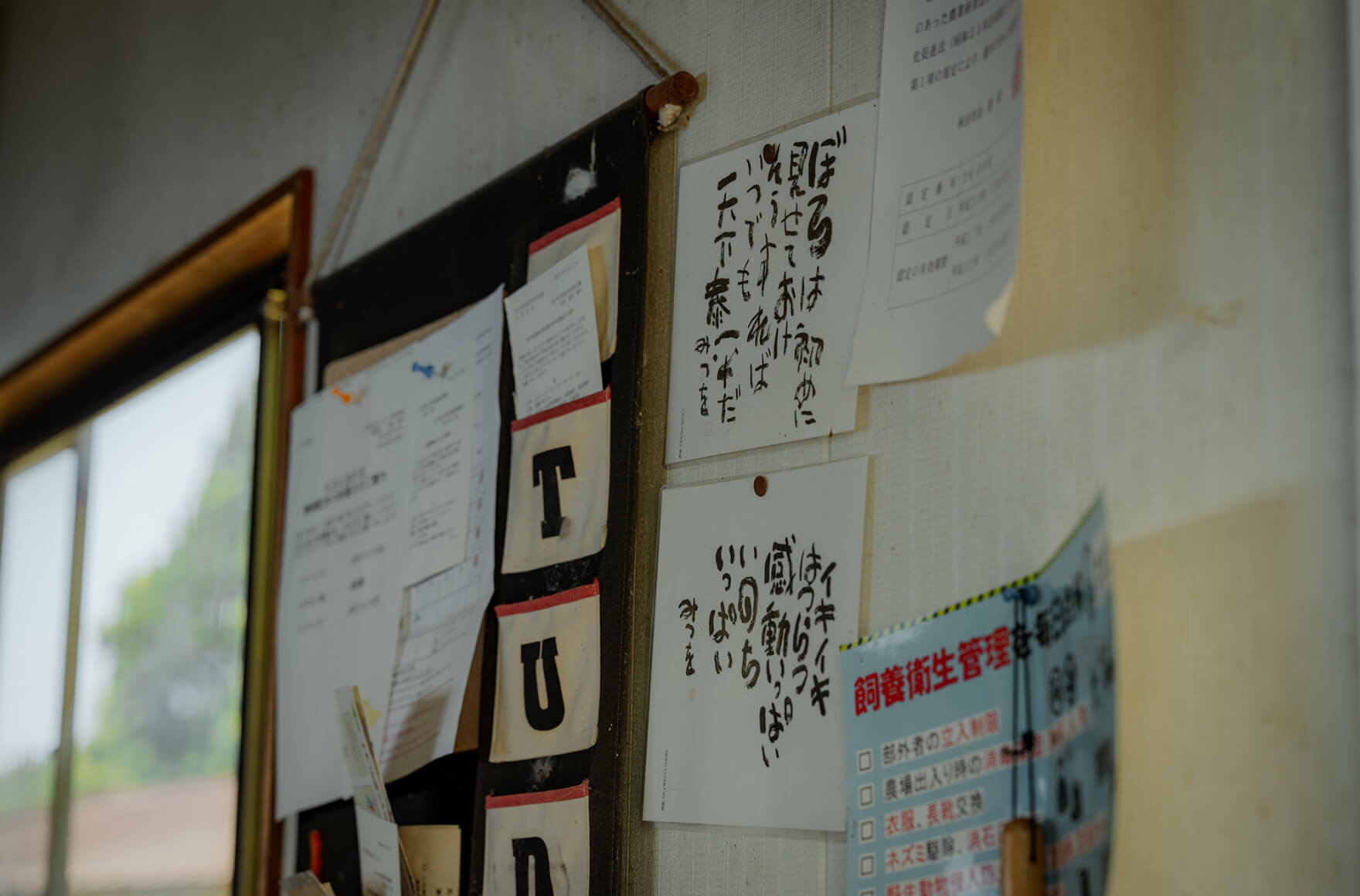

ずっと心に響いている言葉があり、困った時にはいつもその言葉を思い出します。

孟子の言葉で、

道は邇(ちか)きに在り、而(しか)るに諸(これ)を遠きに求む。事は易(やす)きに在り、而(しか)るに之(これ)を難(かた)きに求む。人人(ひとびと)其の親(おや)を親とし、其の長を長とせば、而(すなわ)ち、天下平(たい)らかなり。

これはどういう意味かというと、

人の踏み行うべき道は、すぐそばにあるのに、人はどこか遠いところにあると思ってそれを求めようとする。何をするにしても、特に難しいことはあまりない、それを得てして難しいことだとしがちである。また、人々が自分の親を親として敬(うやま)い、目上の人を、目上の人として敬えば、世の中は、平和に治まる。

日々の何気ない出来事の中にこそ、学ぶべきことがたくさんあるのだと思います。ですから、あまり難しいことは考えません。答えは簡単なところにある、まずこのように思うこと。そして、時間が経てば必ず答えが出てくるのです。

自分の外に答えを求めようとすれば難しくなる。

自分の中にその答えを求めていく。

これを「知恵」というのではないでしょうか。

私たちは、豚よりも偉いと思ってはいけないのです。ですから、いつも私は豚に養われている養豚家だと思っています。

私は豚の技術を人に教えようとはしません。なぜなら、伝わらないからです。場所が変わればやり方も違います。畑だって、土が変わると同じものを同じように植えても実りません。

以前、そこの牧草畑にニンジンの種を蒔いたことがありました。

専業農家の人たちには「そこに蒔いたって芽が出るわけがない」と言われたのですが、なぜ芽が出ないのかを知りたくて、あえて種を蒔いてみました。

その時、畑の隅にニンジンの種をこぼしてしまったのですが、種が小さくて全部は拾いきれず、そのままにしておきました。

言われた通り、やはり芽は出ませんでした。が、ある時、種をこぼした畑の隅にだけ、芽が出ていたのです。

「これだ!」と思いました。

それで、蒔き直したら今度はちゃんと芽が出てきたのです。そのようなこともあるものだから、教えようがないのです。知識として持っていることが、必ずしも役立つとは限らない。試行錯誤を繰り返す中で、経験から学ぶことの大切さを知りました。

知識はあくまで補助的なものであり、まずは実践してみることが重要だと思います。そして、できなければ、なぜできないのか、どうすればできるのかを考える。それが何よりも大切だと考えています。

最後にひとこと

毎日を楽しんで過ごすことが一番良いと思います。

人生を幸せに生きること。

幸せに生きるためには、何かを求めるのではなく、正しいとか間違いとかそういう意識ではなく、どうすれば楽しいか?それをその時々で決めていく。

『凶』の字は、中に『メ』と書くことから、これから芽が出るという前兆であり、決して悪いことではないのです。ですから、発想を転換し、楽しむことが大切。悪いことで落ち込むのではなく、そこに何か良いことがあると考える。

正しくないことの方が正解の時もある。

どうすれば楽しいか、うまくいくか、これで選んで進めば良い!

本当の幸せというのは、『何があれば幸せ』とか『誰々がいるから幸せ』というものではありません。

いつも自分が幸せであれば、物にこだわる必要もありません。

幸せは、自分の心が決めるものだから。

Interview&Text:KENICHI WATANABE, KIYOKA MURAKAMI(Remède nikaho)

Photograph:YASUFUMI ITO(Creative Peg Works)

Produce:TEPPEI HORII(PILE inc.)