生産者とのつながり vol. 11

秋田県北秋田市

大塚智子・智哉

(有限会社秋田高原フード)

【つながり 〜高原比内地鶏〜】

大塚智子 秋田県北秋田市、養鶏一家の3代目

25歳からの3年間は、ふわふわと。覚悟が定まった1年、自らに問いつづけた18年。

自分自身が幸せになれる味を、この先も、もっと楽しく!

大塚智哉 栃木県足利市生まれ

秋田に来て23年、自分たちの鶏を食べるたびに「本当にうまいな、この鶏」と思って過ごしています。この鶏を美味しく皆さんに食べていただきたいです。

https://hinaijidori.com/

私の祖父 佐藤広一 は、明治期に、比内町扇田で生まれました。幼少期から鶏を鑑賞するのが好きで、扇田で市のたつ日は学校そっちのけで駆けていったのだとか。

扇田は南部藩との国境に近く、市の規模は大きく、各地から集まる銘鶏を眺めるのは何よりの楽しみだったそうです。学校を卒業する頃には地元で見られそうな鶏は見尽くして、横浜へ。国際港・横浜には外国からの珍しい品種・新しい品種の鶏がたくさん入ってきていたことでしょう。大正12年、東京一の種禽場である滝野川の「黎明舎種鶏場」に研究生として入門します。江戸川の塩谷先生、大宮家禽研究所の小穴彪先生との親しい交際は、戦中戦後と続きます。

戦前の日本では各地の名士や旦那衆が、さかんに愛玩用の鶏を飼っていたそうです。自慢の鶏が品評会で良い成績をとるのはステイタスでもあり、文化的なサロンのような雰囲気もあったようです。当時の養鶏雑誌が手元にありますが、財閥の御曹司や地方の山林地主など多士済々です。品評会の審査員は優れた鑑識眼をもっていたでしょうし、能力は出自を問いません。祖父のもつ深い造詣や経験は、かの方々にも重宝されていたそうです。

空襲を逃れて家族とともに秋田に戻ったそうですが、間をあけずに呼び戻されたと聞いています。兵営に召集されることもなかったのも、この人脈が関係していたのかもしれません。

鶏ひとすじの祖父と対照的だったのが祖母 ミエ子 です。幼少期から苦労して育った人で、華族のお屋敷で女中働きをしていたところ、同郷の祖父を紹介する人があったのだとか。終戦後は家族で大館市に移り住み、まさに地を這うようにして家族の暮らしをつくった人です。お金の苦労も多かったはずですが、シビアな現実から逃げず、強い自我と目的意識を持ち続けたゴッドマザーです。

大館での生活もまた、鶏とともにありました。はじめは大八車にヒヨコや卵をのせて、市での商いで現金収入を得ていたそうです。6人の子どもたちも、学校に通いながらも家業をささえました。やがて仮住まいをから家と鶏小屋をもてるようになり、大八車はオート三輪、そしてトラックに。収益の中心は変化し、ヒヨコを大雛まで育てて採卵養鶏家に販売するようになりました。

日本中が絶えず変化し、成長していった時代です。

養鶏業をとりまく環境も、養鶏技術やシステムも、新しいものがどんどん入ってきたのでしょう。祖父のもつ鶏へのまなざし、祖母の商売人としての感性、そして家業にかけてはベテランでもある6人の子どもの成長。伯父のひとりは高校卒業と同時に、新たな農場の農場長に。伯母のひとりは鑑別師に。叔父は獣医学者となり、鶏病のスペシャリストとして今も私たちに助言をしてくれています。

私の父は6人兄弟の5番目の三男でした。大雛を育成するために新農場をつくり、別法人(黎明舎育成農場)として独立したのが20代後半のことです。祖母は6人の子どもたち全員に養鶏業グループを構成する仕事を割り当て、夫婦で経営運営にあたらせるという将来像をもっていました。

しかし高度経済成長期後の、食料供給の不安のない社会が到来していました。新しい養鶏システムによる生産性向上は供給の過剰を生み、鶏卵生産者は生産調整枠の確保に努めなければいけませんでした。鶏卵価格は相場で決まりますが長く「価格の優等生」、鶏卵生産者の経営状態は苦しく、弱者淘汰と強者による寡占の流れがすすみました。

大雛の得意先だった採卵養鶏家の相次ぐ廃業、父は自ら食卵生産を行うという事業転換を決意します。 良いものをつくれば報われる時代から、計算と駆け引きが大事な時代へ。ふりかえれば茨の道だったと思います。

結束力の強い家族でしたが、そのぶん家族以外の誰かを信じて育てることが不十分でした。盆も正月もなく家族が一丸となってあたる家風は、良くも悪くも私の原点です。

マンパワーも人件費も乏しいなか、小学校の帰宅途中にGP(鶏卵の洗卵選別センター)作業に駆り出されるのは珍しくありませんでした。「鶏は365日休まない。鶏のおかげで生活できているんだ」と言われればワガママは通せません。

こんな苦労も泣き言も、相場には反映されない。付加価値をつけることは容易でなく、特売を組むというバイヤーからの電話一本で他県まで卵を仕入れに走ることもある。価格決定権がない悔しさ、苦心して生産量を増やしても借金だけがかさむ。子供心に、こんな構造への疑問と反発を強く感じていました。私の妹や弟も、親の姿をみて感じるものが、それぞれにあったはずです。

この仕事に就いたきっかけは?

跡継ぎがほかにいなくても、まさか私が家業を継ぐことになるとは、一族の誰ひとりとして思っていなかったはずです(笑)。鶏がとても苦手で、こわくて。この仕事をしてから10年ほどは、鶏に触れずにいたくらいです。

いま養鶏という仕事をしていますが、実はこの仕事を「選んだ」という自覚はあまりないのです。

秋田を選んだという自覚も、ありません。

高校まで育った地元は、私にとっては窮屈な場所でした。進学を機に脱出したら戻りたくない、ちがう社会で生きたいという気持ちが強かったです。都会への憧れは皆無でしたが、秋田では感じなかった居心地の良さを満喫しました。大学卒業後は都内の会社に就職し、週末は博物館・美術館・古書店街とめぐる日々も楽しく、そのままで十分だったのですが…。

ちょうど私が大学生の頃、ゆっくりと「比内地鶏」の知名度が浸透して卵の仕事の将来性は明るくなく、父はまたしても事業立地の転換をはかります。相場で価格が決まる苦しさに辟易し、自らが価値をつくり価格決定権をもてる事業。

祖父が目利きして蒐集した比内鶏をはじめとする銘鶏たちは、この頃は伯父のひとりが引き継ぎ、良き血統の維持保全を担っていました。卵から鶏肉へ、コモディティからスペシャリティへ。兄弟2人は、事業基盤をすてずに養鶏業を再生構築する志をもちました。父は鶏卵生産農場の運営を継続しながら「秋田高原フード」を設立し、比内地鶏の専用農場の取得・飼育生産、そして食鳥処理場の設立へと邁進しました。異を唱えずに農場を支えた母あってこそ、でした。

私はといえば就職氷河期の最中、父からの「帰ってきて一緒にやったらどうだ」の一言はありがたくもあり。けれど秋田に戻りたいとも思えず、新卒で親の会社に入っても社会人として通用するとも思えませんでした。秋田高原フードの創業と同じ年、私は社会人になりました。

それからの2年、比内地鶏の販路をつくるための父の出張に、何度か同行することもありました。鶏卵事業とは打って変わり、「夢」や意欲を語る父の姿を思い出します。同時に、かつてなく父の「疲労」や「後悔」を聞く時期でもありました。なかなか病院に近寄ろうとしなかった父ですが、何かしらの診断を受けるだろうと察しつつ、それを避けて先送りにしていたように思います。年の瀬、ようやく受診した父は即入院し、家族は深刻な病状と余命を知りました。

このとき父は50代半ば。妹たちは就職していましたが、弟の1人は大学1年生、もう1人は大学進学がきまった高校3年生でした。母は動揺し父を思いやりながらも、鶏や農場を休むことができない立場です。それなのに軌道にのりきっていない新会社の経営など、できるとも思えません。

「できるだけ早く退社して、私が(秋田高原)フードの仕事をすればいいんだな」、直観でした。

母から聞くかぎり設立時の借り入れは大きいものの、利益は出せている。会社をつぶさないように、不義理しないように舵取りして、給与を払えさえすれば弟たちの学費と生活費は続けられる。農場を母に任せて、鶏にさわらなくても4年ぐらいはしのげるだろう。弟は2人いるし、母はどちらかに戻ってほしいだろう。とりあえず4年だけ中継ぎしよう。それでも私もまだ20代、転職でもなんでもできる。

父が取り組んでいることを、未完成にしたくなかったですね。

相場に左右されずに生活を支える「会社」という「仕組み」を、動かす人が必要でした。

智哉さんは、どのタイミングで合流されたんですか?

父が亡くなった少し後、です。私自身は中継ぎのつもりだったのですが、祖母には別プランがあったのでしょうね。「女子供で仕事していると、絶対に舐められる! お付き合いしている人がいるなら、すぐにでも結婚したほうがいい。黎明(父)にも、子供の晴れ姿を見せてやるのが親孝行だ」と。

当時まだ二人のあいだで結婚の話はなかったのですが、外野(笑)が盛り上がっていると。そういう話になっているみたいよと、とりあえず彼に伝えました。

智哉:もともと大学の先輩後輩の関係でした。以前にこちらの鶏肉をいただいたことがあり、比内地鶏って美味しい肉だな、という印象がありました。まさか自分の仕事にするとは思わなかった。「結婚しろ」の話をきいた時「美味しい鶏肉だから、いいかもしれない」と思ったんです。「結婚するなら(義父の存命中に)花嫁姿を見せてあげたい」といわれている事をきいて、私も自分の両親に「俺、結婚するわ」と言ったんです(笑)。

かなり急な話でしたから、両親には「1週間後に挨拶に行きたいからスケジュールを調整してくれ」と伝えて。当時、父は大阪に単身赴任、母は栃木、私は神奈川に住んでいて、全員が別々の交通手段で現地集合しました。

到着すると彼女の両親どころか、伯父・伯母・祖母までが勢揃いしていて。伯父がどんどん話を進めて、手帳をバンっと開いて「弟(義父)はどんどん弱っていくから、早いほうがいい」「近い大安は明日…」と(笑)。さすがに明日はありませんでしたが、急がなければいけない理由もありましたから次の大安の日、つまり翌週末に結婚式ということになりました。面白いように流されて、事はすすんでいきました。

この仕事に就いてみて、大変だったことは?

智哉:当時は黎明舎育成農場で採卵鶏と比内地鶏を、両方育てていました。採卵鶏は1回の孵化で9,000羽から10,000羽くらい、その初生雛を110日くらいまで育てて、伯父の採卵養鶏場に出荷します。この規模で養鶏業を営むのは、まさに装置産業なんだなと思いました。

常に設備投資が必要で、規模をもたないと経営が成り立ちません。卵は相場があり、手元に残るお金は少ない。ものすごく怖い業界だな、と感じましたね。

比内地鶏というのは知っていても、こういう規模は想像していなかったので(笑)。

うちの農場は規模はそこそこあるのに、設備が古いんですよね。更新がほとんどされていない感じで、この規模を維持するとなると大変だな、と。本当はもっと設備などにお金をかけるべきところが、できていなかったんだろうなと感じました。

先ほどもお話ししたとおり、当初は4年のつもりだったんです。母も、親類一同もみな、とにかく弟の名前を出して「あの子が来るまで」「あの子が来たら」と言うんです。周りもそういうことだし、私も異論なく「とりあえず、今を切り盛りすればいいんでしょ」「社会人経験2年半しかないけど、4年ならまぁ、やっていけるんじゃないか」と。

ところが私自身が、自分のことをわかっていなかったのです。

経営の判断を、人まかせにできなかった。

祖母がゴッドマザーでその意向を伯父たちは尊重するのですが、当時はその到達目標は「軟着陸」というように、私には見えました。

いっぽう私は、近い将来に会社を「良い状態にして、バトンタッチしたい」。自分の判断でないことに、責任は負えません。祖父以来のファミリーが脈々と続けてきたことへの感謝と、それを間近で見聞してきた経験は、そのままでは私の武器としては使えない。

何を志すのか、何を尊重するのか、どう考えるのか、どう伝えるのか。それなしに歴史や伝統、ブランドや価値を語ることはできません。自分自身に持ち合わせのない事を受け入れて、手を動かして、考えて、判断していきたいと思っています。

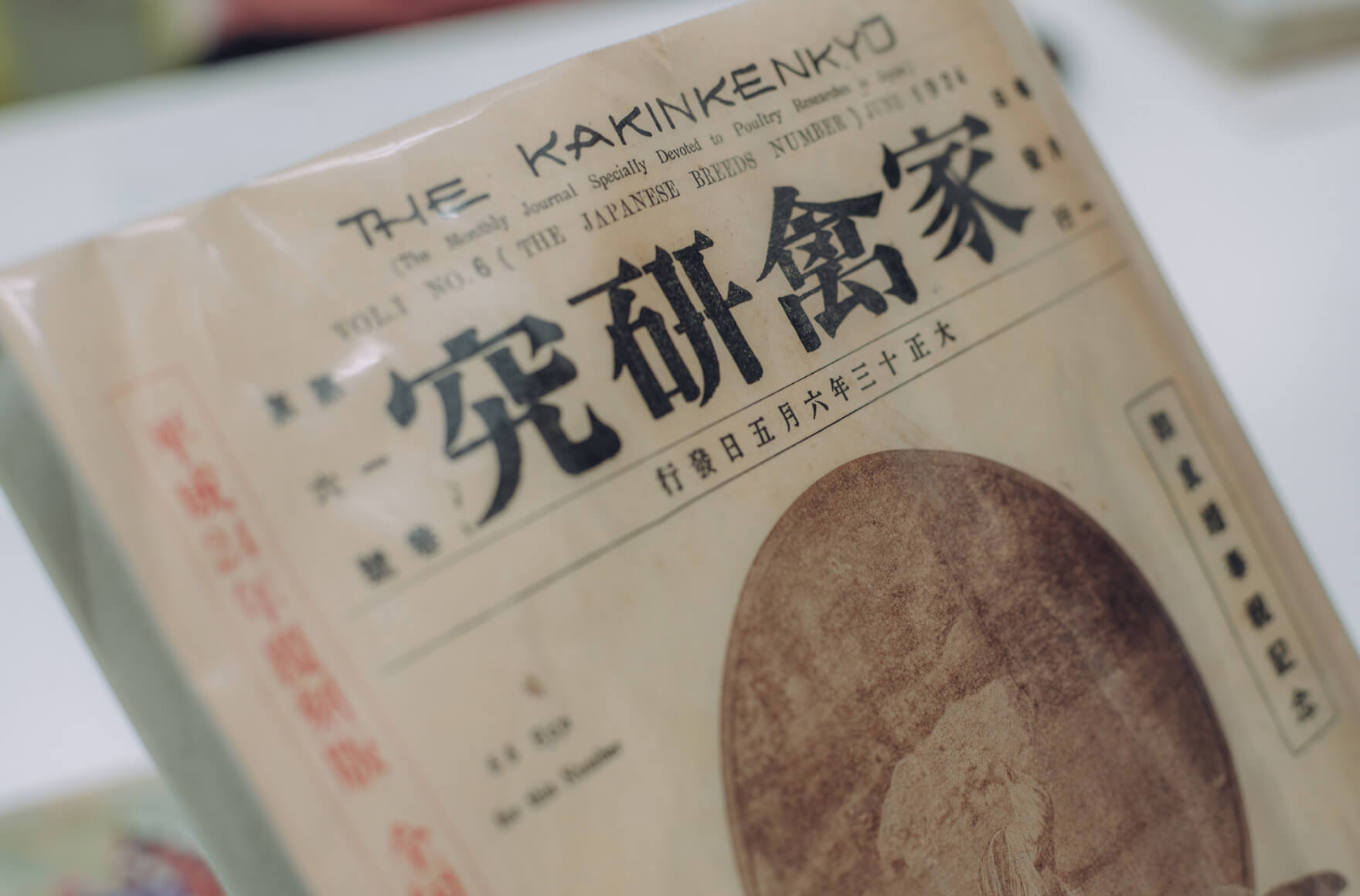

こういう昔の雑誌(『家禽研究 第1巻 第六號』 大正13年6月5日発行)、秋田縣由利郡本莊町の養鶏場の広告も載っていますね。忘れ去り、光を当てることがないから黴が生えているように見えるのかもしれない。読んでみると、ものすごく先進的な内容なんです。

巻末に長尾鶏や軍鶏・蓑引鶏などの「日本鶏の標準」を英文表記したものが10ページ以上もあって、自国のオリジナリティへの自信が窺えます。産業養鶏の本格到来はまだ先で、畜産や農業の切り口ではなく、学術的考察の色合いが濃いものです。

発想の自由さ、闊達さ、観察眼に目を開かれる思いです。

当時の人々が私たちの現代社会を眺めることがあったら、思いもしない展開に驚くでしょうね。

「農業だから」「畜産だから」「秋田だから」「田舎だから」。何のためのエクスキューズなんだろうと思います。壁というか境界というか、自分たちを他と区別する理由付けをして。自身を守るための撒菱のように、それらの弁明をびっしりと敷きつめているようにも見えます。また自分自身が外に出ることや、別の角度から見てみることの阻害要因をつくっているようにも感じます

自分たちなりの答え。

それから数年たって、弟たちは希望する進路を選びました。中継ぎのつもりの私は「あれ、いつまでここにいればいいんだ?」と思いながらも、待つ構えでいたのですが…。

この頃の秋田県内の比内地鶏生産者や食鳥処理販売事業者数は多く、生産量も右肩上がり。供給が増えると販路をめぐる思惑もおこり、なぜか業界再編を主導したい人、発言権を強くしておきたい人も出てくるものです。とある協議会の場で、公の立場の人が「(方針に賛同しない)民間事業者は、つぶれてもかまわない」と言うことすらありました。秋田で組合組織に所属せずに仕事をするということはこういうことか、と驚きましたし、今も呆れつづけています(笑)。

ほどなく大館市の会社による比内地鶏偽装事件が明るみに出て、当事者企業の社長は逮捕されるという騒ぎがおこります。 各種媒体には食品偽装を糺す「世論」、産地全体に向けられる不審のまなざしに対応を迫られる自治体の首長や利害関係者。行政主導の再発防止策がとられることになり、なぜか偽装とは無関係の比内地鶏関連会社たちが対象になりました。それが「秋田県比内地鶏ブランド認証制度」です。

大まかにいえば比内地鶏、素ヒナの系統や飼養マニュアルを規定し、雛の供給元や飼養生産者を秋田県が認証して鶏肉には「認証」ラベルを貼付して販売できる、というものでした。食品偽装の再発を担保する設計ではなく、ガイドラインというのが相応しいような気がします。偽装容疑をかけられて動揺している人たちは、「県のお墨付き」を頼りたかったのでしょう。

けれど木に竹を接ぐような不自然さを感じたし、制度まかせにすることができなかった。

たとえば鶏を放し飼いにするのは牧歌的なイメージですが、広い土地に鶏を放しても、のびのびと駆け回る姿はみられないでしょう。実際には天敵への警戒心から、鶏たちは寄る辺や隅のほうに集まってしまいます。個体数が多い、恐怖心が強い、というようなときは圧死することすら起こります。

そして鶏は、食物繊維をほとんど消化できません。青々とした草の上に鶏を放しても、鶏たちは嘴や脚で地面を掘りおこして、地上は間もなく土の色に変わります。鶏を放し飼いした経験があれば、わかるはずです。

当初は、現場からの意見を伝えれば実態にあった規定に変容するはずだ、と考えていました。けれど「比内地鶏ブランドを、この方法で確かなものにする」というばかりです。それ、大丈夫なのか?

試みに「認証制度」にのっとるとどうなるか考えてみるのですが、農場設備をフルにつかっても生産性は半分になってしまう。供給が半減なら、売上も半減です。

流れに棹さして、それまでと同じ飼養生産を行ったときのシミュレーションもしてみました。「認証制度」ラベルがないと仕入れにくい、という向きもたしかにある。結果は需要が半減、売上も半減。

大きく違うのは、素ヒナの供給系統です。一連の騒動の前までは、伯父たちが手掛けた黎明舎系統の比内地鶏が、全体の7割以上を占めていたともいいます。県内には3件ほどの供給元がありましたが、品質が高いから選ばれていたはずです。法でも条例でもないこの「制度」は、頑なにこの系統を「認証」しませんでした。「民間事業者はつぶれてもかまわない」とはこのことだったのか、と思い当たりました。

誰もが同じ系統の雛を、同じ飼育方法で育てて、同じラベルのもとに販売する。

ふーん。それ、私がやらなくても別にいいんじゃないか?

この黎明舎系統を、私たちだけが続けることの価値がある。いっときは半減するのは一緒なら、自分が美味しいと思う鶏を育てよう。やりたい、面白いと思うほうをやろう。

自分の判断で、私たちだけの価値を、世に問おう。

「比内地鶏、の冠がなくなってもいいよ」と、支持してくれる顧客・飲食店の声に励まされました。「店頭におくなって言われるけどお客がついてるから、陳列しないで売ってる」というデパ地下の専門店。

TⅤ取材の際は、担当してくれたディレクターの方が親身になって番組をつくってくれました。県内では通じなかった話が、県外の人たちには通じる嬉しさは格別です。この番組の放送直後、視聴した北海道の畜産家の方から長い電話をいただき、1時間くらいお話ししたかな。「鶏肉を買いたいので口座番号を教えてほしい」というのだけれど、長いながーいFAXが送られてきて、その方と繋がりがある大学生協やレストランを紹介していただきました。

後から知ったのですが、この方は北海道で異端児的な存在として、高品質な牛肉をつくっている方でした。元々は酪農家で、乳量成績で行くところまで行き着き、こんどは乳を絞り終えたあとの牛を肉としての価値を高める取り組みをしている、ということです。

仲間のいない道を、ずっと孤独にやっていこうかと思っていました。でも意外にも新しい繋がりが、少しづつ増えていきました。ちっぽけな会社が何か変なことしてるのを、見つけてくれる人もいるんですね。

自分たちの事業の意味や価値について、まだ十分に理解できていな部分もあると感じています。しかし、そこに何かがあると信じるならば、世に問いかけ続けたい。その結果、自分たちの事業が至らなかったり、間違っているということもあるでしょう。眼をこらし、耳をそばだてて、改善したり反省したり、の繰り返しです。

支持してくれる方たちに力をもらって、その道を信じてすすんでいきたいと思っています。もちろん現状維持ではなくて、バージョンアップをしながら。実際、昨年と今年では、農場での取り組みは異なります。

実際にやってみて大変だったことは?

私たちが取り組んでいるのは、高原比内地鶏の原種から種鶏の育成、種卵の生産、初生雛から一貫した飼養生産、食鳥処理と食肉販売です。国内でこれだけの範囲で同じことを手掛けている方は、いないかもしれない。大規模化と分業化とがすすんでいる養鶏産業ですから参考にできる事例に限りがあります。過去の文献から学ぶことも多いです。

これだけのプロセスを、2社あわせて13~14人ほどのスタッフで行っています。 週休2日きちんと休むをモットーに、この少人数でやりきれるんだろうか、とドキドキしながらも業務を回しています。若いスタッフに恵まれています。すべての過程をきちんと、そして楽に遂行できるような仕組みに変化させたいと考えています。

楽をするには、どの段階でもきちんとした仕事をすることが肝要です。2年前のある日、忙しさを理由に甘い仕事をした結果が、今年の自分を苦労させ続けるということも起こりえます。思わぬことで遠回りすることのないようにしたいものです。受け継いだものを守り、より良く提供するためには何を変え、何を残すのか。考え続けなければいけません。

今後の展望は?

実は10年前も今も、変わっていません。「誠実でありたい」という一念です。

安全安心な鶏肉を提供する、というのは大前提です。「安心」の意味は人それぞれで言語化できない心理的な要素もありますが、少なくとも裏付けを提供できる部分に関しては、安全であることを第一に考えています。獣医師をしている叔父に教えられたこと、頼る部分もたくさんあります。

仕事をはなれると私も1人の母親なのですが、自分の子どもにしたくないことは鶏にもしたくありあせん。その子たちが快適だと思う場所を用意したいし、食べ物も飲み水もきれいなものを準備してあげたい。天敵に命を狙われるなんて、もってのほかです。病気になって苦しまなくても、環境やワクチンで予防できるものはしたい。これらは、私が良いと思ってしていることです。これで鶏肉が美味しくなかったら、独り善がりといわれてしまう。幸いにも美味しい鶏肉として喜んでいただける、認めていただける。そうあり続けたいと思っています。

お客様が高原比内地鶏肉を「食べたい」「買いたい」「贈りたい」と思ってくださるのは、喜びのためではないでしょうか。家庭ならばハレの日の食卓、みんなで囲む楽しい食卓、あるいは飲食店の方ならお客様に笑顔になってもらいたい、喜んでもらいたい、と。

「美味しい!」というバトンは、生産者である私たちから調理をする誰かへと、次へと繋がっていきます。そんな気持ちで、日々鶏たちと向かい合っています。

祖父の代から営々と受け継いできた歴史を思えば、「比内地鶏」という名前には思い入れはあります。私たちがつくるものを「比内地鶏」と呼ばずして、なにをそう呼ぶのか、という矜持もある。

いっぽうでは「比内地鶏」の名を伏せてもなお、食した全員に「素晴らしい!」と言ってもらえるものでありたい、とも思っています。

私は、ブランドとは「好ましいと思われて、他と差別される、他者による認知」ではないかと考えています。

生産物に地名をくっつけて、ストーリーやロゴやパッケージを作って、というのは何か違う。

だから評価されるのは私たちのキャリアでもなく、祖父たちの物語でもなく、ひとくちの鶏肉。

何十秒か噛んでのみこむ、陶然とする。

食べる、その瞬間に幸せであってほしい。

最後に、今後のレメデニカホに期待することは?

この問いは、正直なところ何といえば良いのかと思っていました。行きたいと思いつつ、まだお店に伺うことができていなくて…(笑)。

新聞やオンラインの記事を拝見すると、レメデニカホさんは、周りの方々から多くのことを期待されていますよね。きっと私たちが思うより多く、そんな声がたくさん寄せられていると思います。様々な場所で意見を耳にしたり、「こういうものを作れないか」といった相談を受けることも多いしょう。

そうしたニーズやウォンツを理解しつつも、お二人の感性で、ご自身の目で見て、耳で聞いて、本当にやりたいこと、信じたいことだけを信じて、進んでいけばよいのではないでしょうか。それらを「選びとる」ということこそが、お二人の存在意義だと、私は思います。

誰にでもできること、他の誰かがやっていること…たとえば「このレストランがやっている」「あのシェフがやっている」「よその県でやっているこんなことを、うちでもできないか」と言われることがあるかもしれません。

しかしそれは、期待する側の勝手な思い込みです(笑)。

是非、ご自分たちがやりたいと思うプレゼンテーションだけを、してください!

時間は有限なのですから、楽しくないことをやっても、しょうがないですからねっ(笑)。

Interview&Text:KENICHI WATANABE, KIYOKA MURAKAMI(Remède nikaho)

Photograph:YASUFUMI ITO(Creative Peg Works)

Produce:TEPPEI HORII(PILE inc.)